健康診断を正しく実施し管理するために押さえておくべきポイントとは

企業が事業を行っていく際、様々な場面において関わってくるのが法律を守るということ…そう、いわゆるコンプライアンスというものです。

コンプライアンスを守っていくということは、企業を運営していくうえで必要不可欠なものです。

コンプライアンスには様々なものがありますが、その一つに、人を雇用すれば、その社員に対し、法律に基づいて企業が実施していかなければならないものがいくつも出てきます。

そうしたものの中に、健康診断の実施というものがあります。

そこで今回はこの健康診断の実施について、正しく実施し管理していくために押さえておくべきポイントをまとめてみたいと思います。

安全配慮義務

社員の健康に配慮し、社員がその生命、身体等の安全を確保しつつ働くことができるようにするということは、安全配慮義務として企業がきちんと取り組むべきものとされています。

(労働者の安全への配慮)

第五条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

この安全配慮義務は、労働災害の防止であるとか、職場環境の整備であるとか、労働者が働く場について広範囲にわたるものですが、その一つとして考えるべきものとして健康診断の実施というものがあげられるでしょう。

定期健康診断は、会社にも、労働者にも義務

健康診断については、労働安全衛生法第六十六条において、事業者に対しその実施が義務付けられています。

(健康診断)

第六十六条の一

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない

そう健康診断の実施は事業主に課せられた義務なのです。

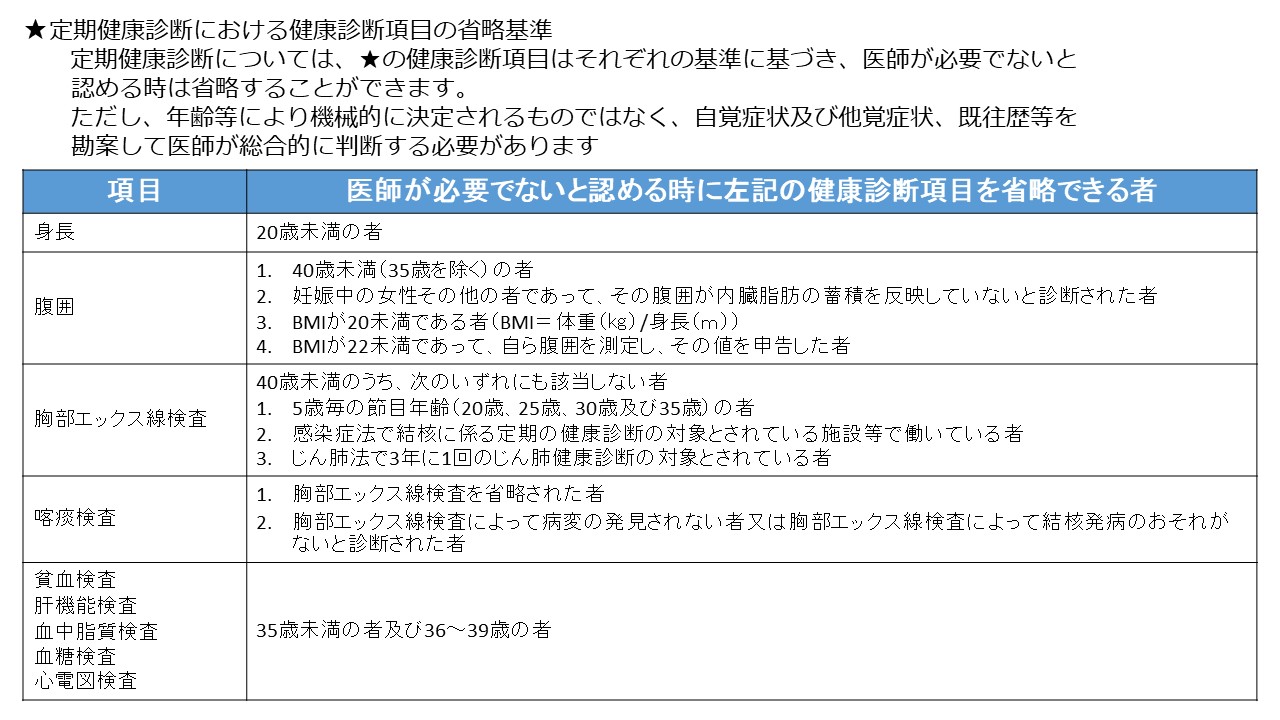

事業主は、原則として1年に1回(深夜勤務や有害な業務に従事する場合は1年に複数回の場合あり)必要な項目について健康診断を実施する必要があります。ちなみにこの1年1回の期間は、毎年4月1日~翌3月31日までの間に…とお考えください。

そして、健康診断の結果は、事業主に記録し保管しておく(5年間)ことも義務付けられています。また、50人以上の労働者があいる事業所については、1年間の健康診断実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務も課せられています。

各事業所の規模や業務の内容に応じ、きちんと対応するようにしましょう。

また、意外と知られていないのですが、健康診断に関しては、労働者に対しても労働安全衛生法において、それを受けることが義務付けられています。

(健康診断)

第六十六条の一第五項

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業主に提出したときは、この限りでない

労働者の中には、「健康診断をどうして受けなければならないのか」疑問に感じる方もいらっしゃるのですが、働く以上、きちんと健康診断を受ける必要があるということ、しっかりと理解しておきましょう。

雇入れ時の健康診断

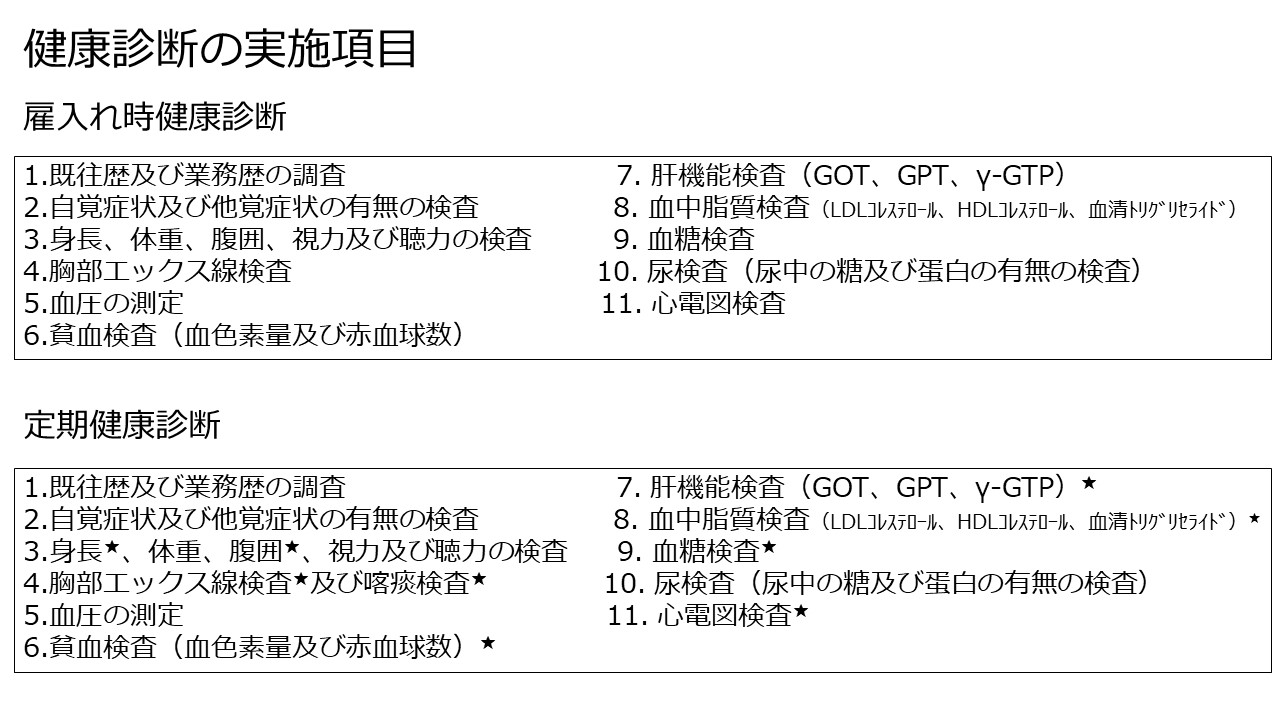

健康診断に関しては、これまで書いてきた定期健康診断の他に、雇入時の健康診断というものがあります。

読んで字のごとく、企業が常時使用する労働者を採用する際に実施する義務がある健康診断です。

ただし、当該労働者が入社3ヵ月前までに別の医療機関で健康診断を受診しており、その健康診断の結果を証明する書類を提出した場合は、健康診断の実施をしなくても良い場合があります。その場合、雇入時の健康診断で実施すべき項目が網羅されている必要があります。一部網羅されている場合は、その項目については代替可能ですが、網羅できていない項目については、きちんと実施する必要があります。

【参考】

新卒採用の際、学校で実施した「健康診断書」の提出を求めている会社もありますが、そうした健康診断書では実施項目が網羅されていることはほぼありませんし、そもそも大学4年生の春先に実施されていることがほとんどですので、雇入れ時の健康診断に代替することはできないことが多いので注意が必要です。

なお、雇入れ時の健康診断については、実施時期について「雇入れた際」とされています。よく「いつまでならOKなの?」と聞かれることがあるのですが、速やかにとしかお答えしようがありません。考えようによっては、入社3ヵ月前までに受けた健康診断結果を提出すれば代替できるということから、入社後3ヵ月以内なら…と言われることがありますが、それでOKとはどこにも示されていませんので、できるだけ速やかに実施するようにしたほうが無難であることは間違いないようですので、ご留意ください。

また、上述したように雇入れ時の健康診断は、労働者を雇入れる会社の義務ですので、その費用も原則として会社が負担すべきと考えるのが妥当であると言えます。このあたりも、見落としがちな点ですので、ご留意ください。

その他の健康診断

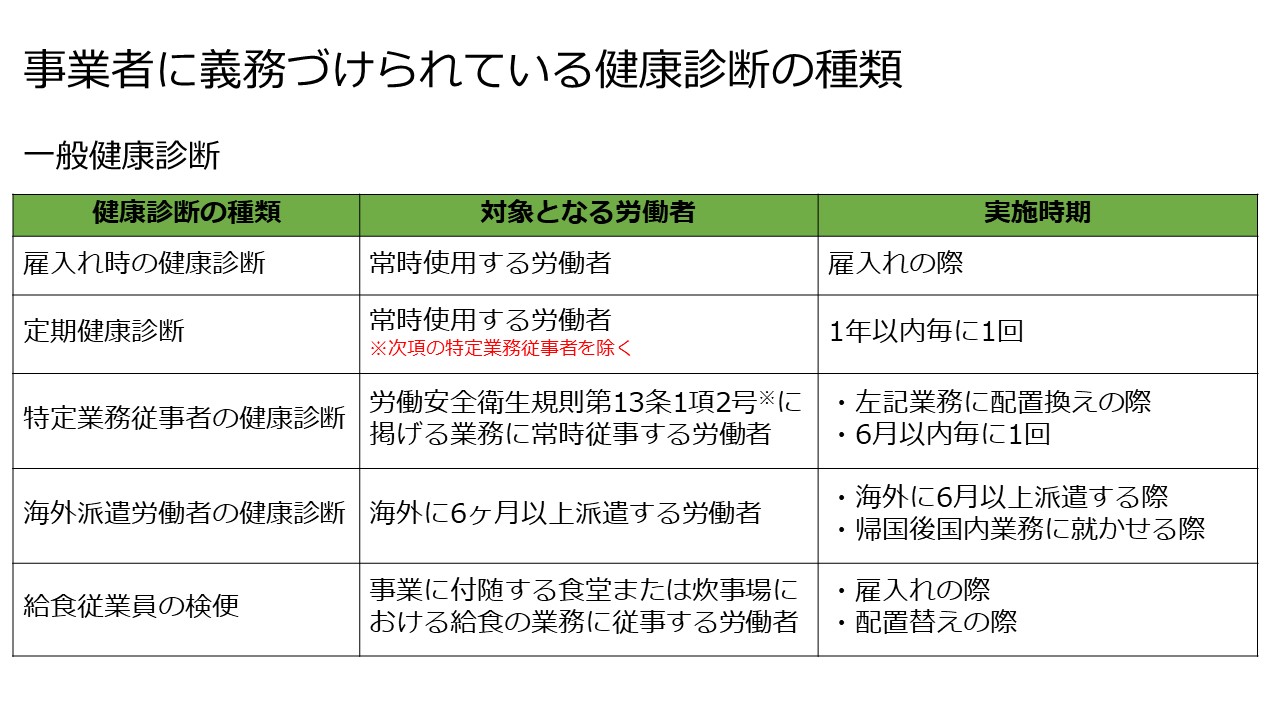

ここまで、代表的な健康診断である「定期健康診断」「雇入れ時の健康診断」について確認してきましたが、健康診断には、その他に「特殊健康診断」「海外派遣者の健康診断」といったものがあります。

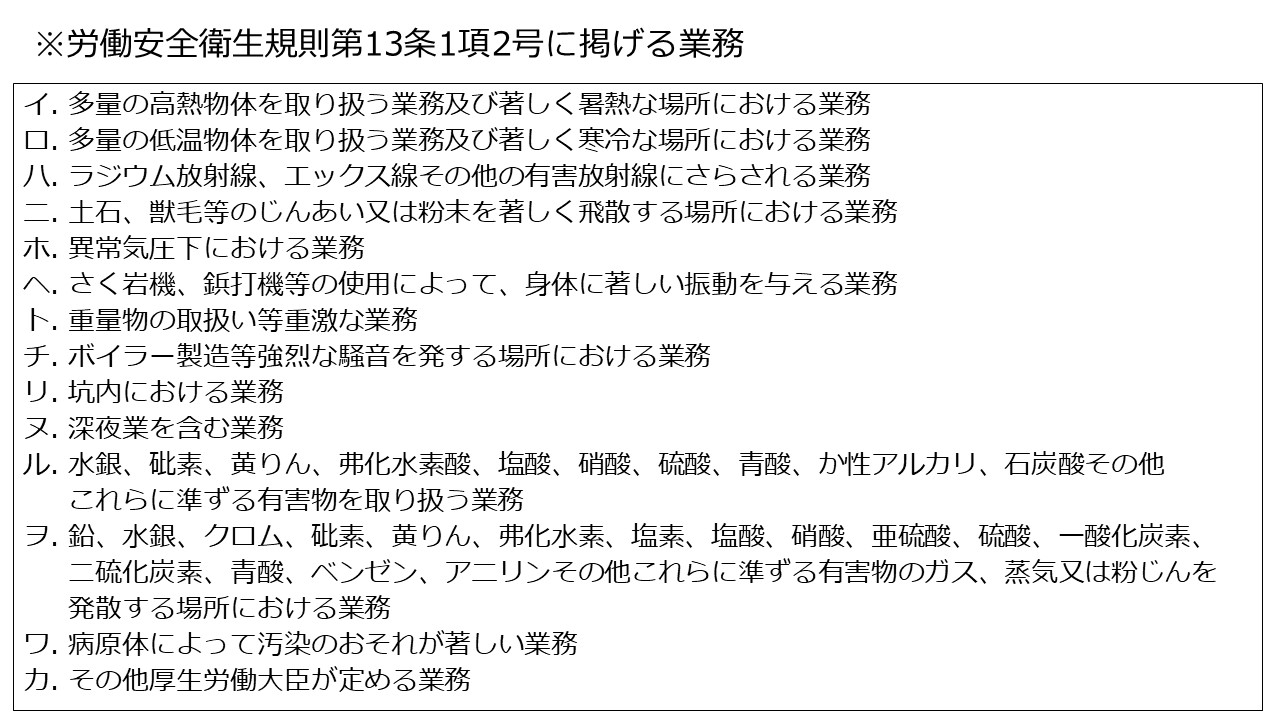

特殊健康診断は、有害業務に従事する労働者に対して実施するもので、配置替えの祭及び6月以内毎に1回実施する必要があります ※詳細は下図参照

また、海外派遣者の健康診断は、読んで字のごとく、社員を海外に派遣する際に実施するもので、海外に6ヵ月以上社員を派遣する時と、6ヵ月以上の海外勤務後、国内での業務に就かせる時に実施します。

※上記の事業者に義務づけられている健康診断の種類参照

定期健康診断実施後のアフターフォロー

特定保健指導

定期健康診断などの結果、脳・心臓疾患に関する項目に異常の所見が見られた労働者は、二次健康診断で精密検査を受け、その結果に基づいて食事・運動・生活習慣などについて指導を受けることができます。

* 血圧測定

* 血中脂質検査

* 血糖検査

* 肥満度の測定

※ 既に脳・心臓疾患の症状がある人は対象外です

以上、健康診断の実施等についてまとめてみました。

ぜひ参考にして頂き、コンプライアンスの観点からも健康診断を正しく実施し管理して頂ければと思います。

なお、健康診断の実施をはじめ安全衛生に関してお困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。